Lagenwechsel hörbar machen

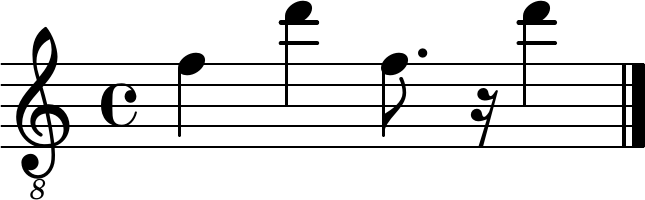

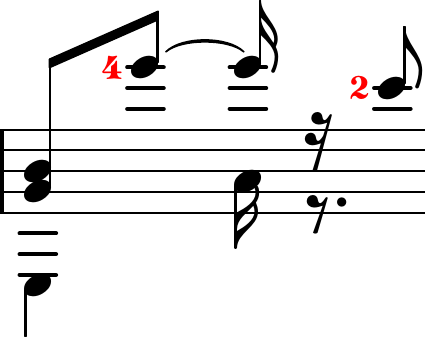

Jeder meiner Lehrer hat mir etwas anderes zum Lagenwechsel erzählt. Eigentlich konnte bis auf einen keiner mein Timing-Problem beim Lagenwechsel so richtig lösen. Was hat mir der eine Lehrer erzählt, sodass mein Timing-Problem gelöst wurde? Dieser Lehrer propagierte, dass man üben sollte, zu einem bestimmten rhythmischen Zeitpunkt die Finger abzuheben und diese Zeit zu nutzen, um den Lagenwechsel zu machen. Zum besseren Verständnis dieses Notenbeispiel.

Er sagte dazu, einerseits würde man merken, wie viel Zeit man beim Lagenwechsel hätte, andererseits würde man lernen, wann ein Ton endet. Im Laufe der Zeit würde dann das Ohr regulierend eingreifen, und der Lagenwechsel würde später erfolgen und damit rechtzeitig erfolgen.

Gegen diese Vorgehensweise habe ich nichts einzuwenden. Die Frage ist aber, wie man es schafft, dass der Lagenwechsel sich zum richtigen Zeitpunkt löst. Ich verwendete eine Mixtur aus Sechzehntel-Zählweise und Bewegungskommandos. In diesem Fall “cha-ka-ti-hoch-drauf”. Das Problem dabei, ich hört teilweise mein Abheben nicht, weil ich so mit der Koordination beschäftigt war.

Obwohl ich schon damals elektronische Mittel hatte, die mir auch heute zur Verfügung stehen, bin ich damals nicht auf die Idee gekommen, auf die ich jetzt gekommen bin. Ich habe ja vor kurzem einige Artikel zu der Problematik Arbeitsgedächtnisbelastung und den Folgen für das Überergebnis geschrieben. Daraus entstand die Idee, mit einer MIDI-Datei die Pause, die durch dieses vorzeitige Heben der Finger entsteht, hörbar zu machen.

Dabei konnte ich feststellen, dass dieser auditive Weg wesentlich besser funktioniert. Andererseits war aber auch feststellbar, dass je nach Gestaltung der MIDI-Datei die Pause von gut hörbar bis kaum hörbar variieren kann.

Ich möchte dies an einem Beispiel demonstrieren. Als Erstes der Notentext.

Erklingen soll:

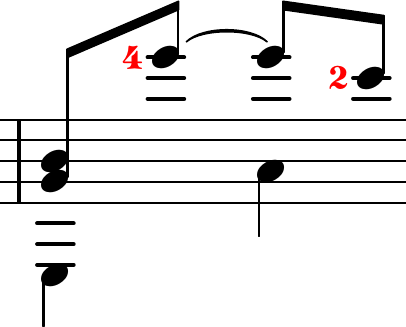

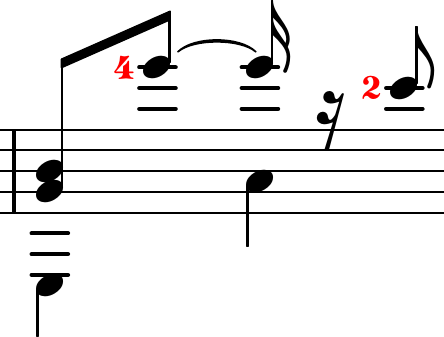

Im Sinne der Übemethode soll daraus werden:

In nachdem wie man es instrumentiert, hört man die Lücke den Zeitpunkt des Abhebens unterschiedlich gut.

Verwendet man eine Harfe, dann hört man die Lücke kaum, mit Klavier ist es schwierig, mit den Bläsern geht es so. Deswegen probierte ich folgende Version aus:

Also es soll ein richtiges akustisches Loch entstehen.

Auch hier Harfe ist am schlechtesten und die Bläser am besten. Bei den Bläsern hört man auch am besten, wie die Sechzehntel im Bass dazu kommt.

Persönlich finde ich, die Harfe kommt einer Gitarre am nächsten. Jetzt habe ich mittlerweile geübte Ohren, wie mag es da Schüler*Innen mit ungeübten Ohren gehen?

Weiter ist mir an mir aufgefallen, dass ich, wenn ich mit so einer MIDI-Datei einen Lagenwechsel übe, ich das Tonende in meinem Spiel besser hören kann, als wenn ich es mit Zählen übe. Es gibt einen lustigen oder interessanten Nebeneffekt bei mir, weil ich die Lücke besser höre, stört sie mich mehr und meine Finger haben richtiggehend das Bedürfnis später loszugehen.

Werde ich diese Methode im Unterricht verwenden? Schüler*Innen, die ich dazu bewegen konnte, MuseScore zu verwenden, bei denen werde ich es anregen und schauen, was es bringt.

Aber ich halte diese Methode, das Timing des Lagenwechsels zu üben, exemplarisch für eine andere Überlegung.

Aus meiner Erfahrung mit MIDI-Dateien weiß ich, dass bestimmte musikalische Phänomene offensichtlicher und exemplarischer zutage treten als bei einer Einspielung. Nehmen wir zum Beispiel einen Akzent: Wenn ich im MuseScore einen Akzent setze, egal auf welche Note, fällt er zunächst gleich aus. Wenn ich das Stück einspiele, fallen die Akzente logischerweise unterschiedlich aus.

Bloß diese, wenn auch kleinen Irregularitäten irritieren Schüler*Innen mehr, besonders den Anfänger, als dass sie ihm helfen. Kommt es von einer MIDI-Datei oder aus einem Notensatzprogramm, bekommt er zunächst immer dasselbe. Beherrscht er das, fällt es ihm auch leichter, auf die realen Ungleichheiten einzugehen.

Oder ein anderes Beispiel: Wir nehmen ein Crescendo. Bei einem Crescendo kann es durchaus passieren, dass ein Folgeton leiser ist als der vorherige Ton. Das finden zunächst viele Schüler*Innen unlogisch, und es ist auch zunächst schwer, dies nachzuahmen. Wenn man dann aber ein reines Crescendo, bei dem jeder Folgeton lauter ist als der vorherige, vorgegeben ist, haben Schüler*Innen zunächst etwas, das leichter nachzuahmen ist.

Auf der anderen Seite ist die Lehrkraft, der es eher schwerfällt, maschinell zu spielen und ein musikalisches Spiel zu unterdrücken.

Der Beitrag wurde am Freitag, den 29. August 2025 um 08:10 Uhr veröffentlicht von Stephan Zitzmann und wurde unter den Kategorien: Elektronik, Gehör, Gitarre lernen, Gitarrenunterricht, Recording, Übemethodik abgelegt. | Es gibt keinen Kommentar .